Bild

Begriffe wie „Bild“ und „Einbildungskraft“ ebenso wie auch „Mimesis“ und „Ritual“ spielen in der Systemtheorie bisher keine besondere Rolle, jedenfalls dann nicht, wenn es um ihr Kernstück geht: um den Beobachter. Das gilt für beide Versionen der Systemtheorie: für diejenige Maturanas, die die Konstitution des individuellen Selbst beobachtet, ebenso wie für die Luhmanns, die die Konstitution von Gesellschaft beobachtet.

Solange das Muster, das diese beiden Perspektiven verbindet, nicht herausgearbeitet ist, bleibt die Frage danach, was es heißt Mensch zu sein, unbeantwortbar. Genau diese Frage aber wird im Zuge der Digitalisierung unserer Lebenswelt künftig immer wichtiger werden. Was ist eigentlich das Spezifische menschlichen Beobachtens? Was unterscheidet es von maschinellem Beobachten bzw. von der Art, wie Tiere beobachten? Ist es die Verständigung mittels Sprache? Oder ist es die Fähigkeit zum Einsatz von Technik?

König Ödipus

Foto: festival de teatro de merida

Die Ambivalenz von Bildern

Während geschriebene ebenso wie gesprochene Sprache Komplexität nur im zeitlichen Nacheinander von Zeichen entstehen lässt, stellen Bilder Komplexität räumlich und als Ganzes dar. Qua Bild können komplexe Phänomene mit einer Geste dargestellt UND mit einem Augen-Blick erfasst werden.

Bilder (zu denen ich mit S. Krämer (vgl. Krämer, S. (2009): Operative Bildlichkeit) auch „Gebrauchtbilder“ rechne wie Schriften, Karten und Diagramme) sind daher in dem Sprach-Spiel, das ich hier vorschlage, eine komplexe Form von Zeichen. Wenn Zeichen zu Bildern werden – und genau das macht den Unterschied zwischen menschlichem und nicht-menschlichem Beobachten – dann oszillieren sie für den Beobachter, einem Kippbild vergleichbar, zwischen zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Ähnlich wie auch Schau-Spieler „stellen“ Bilder „etwas dar“, und zwar im doppelten Sinn, transitiv bzw. intransitiv: Als physisch existierende Form zeigen sie etwas an – und zugleich zeigen sie auf etwas Nicht-Physisches:

- Bilder „zeigen“ etwas „an“, d. h. sie sind physisch präsent und machen in dieser ihrer physischen Präsenz etwas Nicht-Präsentes, Nicht-Physisches in Raum und Zeit für einen Beobachter gegenwärtig. Ähnlich „zeigt“ auch die Mimik eines Schauspielers etwa die Verzweiflung, die Menschen in der Lage des Ödipus gewöhnlich empfinden; sie bringt sie ans Licht, macht sie für die Zuschauer erst sinnlich erfahrbar. Die Mimik des Schauspielers ist ein „Artefakt“, d. h. etwas künstlich Hergestelltes, das bewusst das in einer bestimmten Kultur Gültige (wieder-) erkennbar hervorhebt. Letztlich genügt dafür auch eine Maske, d. h. ein in ein Medium (z. B. Holz) eingeschriebenes Schema.

- zugleich zeigen Bilder für einen Beobachter aber auch „auf“ etwas Anderes, Nicht-Physisches, das der Beobachter sich in einem inneren Bild qua Einbildungskraft erst noch vorstellen, erst noch lebendig machen muss (z. B. die unsichtbare Verzweiflung des Ödipus).

„Beobachten“ heißt, Objekte zu unterscheiden und von allem, was dieses Objekt nicht ist, abzugrenzen, um sie dann beschreiben und hand-haben zu können. Das ist allerdings – wie ein zweiter Beobachter sehen kann – nur möglich auf Basis eines blinden Flecks; das heißt: der Beobachter kann nicht sagen, wo er die Grenze zieht zwischen den beiden Seiten seiner Unterscheidung, also der gerade angezeigten und der nicht-angezeigten.

Als „Bild“ bezeichne ich nun die Form einer Unterscheidung, die es einem Beobachter gestattet, das Ziehen der Grenze zwischen der angezeigten und der nicht angezeigten Seite seiner Unterscheidung willkürlich in der Schwebe zu halten und solange zwischen beiden Seiten zu oszillieren, bis sich ein passender

nächster Anschluss findet.

Die Kunst, beide Seiten auseinander zu halten und zugleich immer wieder neu lebendig zu verbinden, unterscheidet menschliches von nicht- menschlichem Beobachten.

Bild, Einbildungskraft und Realität

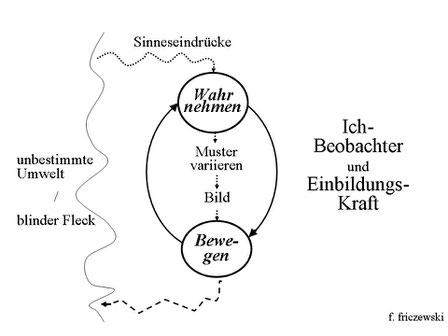

Von einem (inneren) Bild spreche ich, wenn ein ver-körperter Beobachter in seiner Einbildungskraft oder auch „Phantasie“

a) aus einer unbestimmt bleibenden Umwelt ein Muster hervorhebt oder unterscheidet, das für ihn bedeutsam ist, d. h. das seinen Wünschen oder Präferenzen entspricht, für ihn also einen Wert hat; und wenn er…

b) im Zuge einer rekursiv-geschlossenen, durch Sinneseindrücke aber irritierbaren Verknüpfung von Wahrnehmen (oder auch Erleben) einerseits und Bewegen (oder auch Handeln) andererseits das Muster solange variiert, bis schließlich

c) das Bild einer kohärente Wirklichkeit erscheint, d. h. einer Wirklichkeit, die für ihn nicht nur bedeutsam ist (also seinen Präferenzen entspricht, s.o.), sondern auch verstehbar (in sich widerspruchsfrei); und deren Objekte für ihn darüber hinaus auch „hand- habbar“ oder „zuhanden“ sind, d. h. auf die er sich beziehen kann, als ob sie unabhängig von seinem Handeln existierten und die sich dennoch seinen Wünschen und Präferenzen fügen, sodass er …

d) sich „autopoietisch“, d. h. aus sich selbst heraus, als ein seiner selbst bewusstes Bewusstsein reproduzieren kann.

Dieser Begriff von Einbildungskraft weicht deutlich vom gewöhnlichen Sprachgebrauch ab: Zum einen verstehe ich Einbildungskraft nicht als „Vermögen“, über das der Beobachter „verfügt“ oder das er „besitzt“, sondern als eine oszillierende, Beziehungen herstellende Bewegung ohne definierbaren Anfang oder Ende, die zwar erfahrbar, aber nicht fest-stellend beobachtbar ist.

Darüber hinaus hat der Begriff der „Einbildungskraft“ im gewöhnlichen Verständnis eher die Bedeutung von „sich etwas einbilden, was mit der Realität nichts zu tun hat.“ In dem hier vorgeschlagenen Sprachgebrauch ist es genau umgekehrt: Einbildungskraft ist jene – oszillierende – „Kraft“, die wir gebrauchen, um den ungeformten Sinneseindrücken eine für den Verstand be-greifbare und damit erst reale Form zu geben; sie spielt eine konstitutive Rolle für menschliches Erkennen.

Das klingt nur dann mysteriös, wenn wir nicht berücksichtigen, dass Einbildungskraft beim Hervorbringen von Realität sich auf verborgene, unbeobachtbare Netzwerke und Resonanzen stützt, d. h. dass ihr Wirken sich im Bereich des blinden Flecks des Beobachters vollzieht. Als Beobachter sind wir mit unserem ganzen physisch-psychisch-gesellschaftlichen Sein am Hervorbringen von Realität beteiligt – und vergessen dabei (wie F. Varela irgendwo bemerkt) notwendig all das, was wir selber dazu beitragen, dass die Welt so er-scheint, wie sie uns erscheint.

Analoges lässt sich an 3-D-Bildern studieren. Auf solchen Bildern sieht man zunächst nur verwirrende, nicht-deutbare Muster von Flecken und Punkten. Wenn man sich jedoch um einen nicht fest-stellenden Blick bemüht, dann kommt es irgendwann zu einem Schwebezustand, der einige Sekunden anhalten kann. Dabei ist deutlich zu spüren, dass das optische System „arbeitet“: Fällt es wieder in den alten Zustand – nichts Bestimmtes sehen – zurück? Oder schafft es den Sprung in einen höheren Ordnungszustand? Im letzteren Fall formieren sich die Flecken plötzlich und scheinbar wie von selbst zu einem plastischen, real wirkenden Bild, das – und das ist das Überraschende und irgendwie auch Mysteriöse – auch unabhängig von der Bewegung der Augen Bestand hat.

Das Mysterium löst sich auf, wenn man die beiden Augen des Betrachters als gekoppelte Oszillatoren sieht, die sich mimetisch – d. h. durch wechselseitiges Vor- und Nachahmen – auf eine gemeinsame Frequenz und Phasenbeziehung einschwingen. Sobald das Bild erst einmal „steht“, kommt auch die oszillierende Tätigkeit der Augen zum (relativen) Stillstand – die Bedingung für das Sehen eines „Gegen-stands“, also von etwas, was real gegenüber-steht.

das muster das verbindet

das muster das verbindet