Unterwegs zur Quelle des Denkens

Reflexionen in der Wüste beim Betrachten des Kamelgangs

Ein Aufenthalt in der Wüste kann den Geist von den „Verkrustungen des Alltags“ 1), von Gedanken-Müll reinigen, ihn auf eine heilsame Weise leer machen und für neue Verbindungen und Einsichten öffnen. Wie kommt das?

Es ist wohl das (scheinbar) chaotische Zusammen-Spiel von Wind, Sand und Sonne, das paradoxerweise Ordnung erzeugt: eine unendliche Vielfalt von Mustern und Formen, die aber alle auf wunderbare Weise spontan zusammen zu stimmen scheinen. In der Wüste lernt man wieder das Wundern; sie schärft die Aufmerksamkeit für stimmige Proportionen, für das „Muster, das verbindet“ (Gregory Bateson) – für Schönheit. Wüste wird für den menschlichen Geist zum Spiegel, in dem er allmählich sich selbst, seine eigenen, grundlegenden Funktionsprinzipien wiedererkennt. Sie bringt uns wieder unmittelbar in die lebendige Gegenwart, an den Quellort des Denkens, in die Präsenz.

Was macht lebendige Präsenz aus?

Ich gehe in der Karawane, hinter meinem Kamel (genau genommen: ein Dromedar). Wie bewegt es sich eigentlich? In welcher Reihenfolge setzt es seine Hufe auf? Das Muster ist schnell ermittelt (sh. Skizze). Eine genauere Beobachtung zeigt: das Muster ist nie genau gleich. Je nach den Umständen – bergauf, bergab, Dünen,… – stellt es sich in unzähligen Variationen in perfekter Weise immer wieder neu her. Wieder ein Grund, sich zu wundern. Es muss ein Muster hinter dem Muster geben. Was ist, so frage ich mich, das (unsichtbare, geheimnisvolle) Muster, das verbindet?

Am nächsten Morgen beobachte ich Mohammed bei seinem kunst-vollen Bepacken des Kamels. Er macht das jedes Mal ein wenig anders, fällt meinem Begleiter Thomas auf – und doch hat man das Gefühl, er weiß (im Gegensatz zu uns) ganz genau, was gerade stimmt und was nicht. Also auch hier die Frage: was ist das verbindende Muster, das Muster hinter den Mustern?

Den Schlüssel zum Verständnis dieser Fragen liefert der Begriff „Kohärenz“ (= Zusammenhang, Zusammenhalt). In der deutschen Alltagssprache ist er – anders als in romanischen Sprachen und im Englischen – eher ungebräuchlich. Besonders in der Physik spielt er eine Rolle: Die Schwingungen von Oszillatoren (z. B. Wasser- oder Schallwellen) können in Phase und Frequenz so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich überlagern („interferieren“) und dabei stabile, kohärente Muster bilden. Sonnenlicht z. B. ist hoch kohärent, ebenso der Laser, wenn auch auf andere Weise.

Auch Lebewesen lassen sich als kohärente Systeme betrachten. Lebendige Kohärenz unterscheidet sich von nicht-lebendiger dadurch, dass sie nicht mehr von äußeren Randbedingungen abhängt, sondern dass sie diese Randbedingungen spontan immer wieder neu erzeugt; anders gesagt: wenn die Komponenten ihre Os-zillationen spontan so aufeinander abstimmen, dass ein zirkulärer, sich scheinbar selbst tragender Zusammenhang entsteht. Man kann daher auch von „zirkulärer Kohärenz“ sprechen.

Wenn z. B. die (für diesen Zweck übrigens perfekt geformten) Hufe des Kamels mit dem Boden in Kontakt kommen, dann verbinden sich ihre Bewegungen spontan-spielerisch zu einem scheinbar mühelosen Fluss, der dem Gelände in jedem Moment optimal angepasst ist und dem man das Prädikat „elegant“ oder auch „schön“ nicht versagen möchte.

Oder etwas abstrakter: Wenn ein lebendes System in rekursiven Schleifen mit einem Medium oder Resonanzkörper in Kontakt kommt, dann verbinden sich seine Elemente spontan und dennoch sehr präzise zu einer "zweckmäßigen" Form, d.h. zu einer sich selbst tragenden, sich selbst fortlaufend stabilisierenden Einheit. Der Kybernetiker Heinz von Foerster nennt so etwas eine „Eigenform“

Über Schönheit

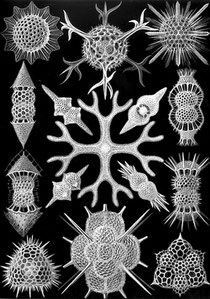

Man kann das, was „lebendige Kohärenz“ meint, auch in Bildern sichtbar machen. Kaum jemand hat das treffender getan als der Biologe Ernst Haeckel; er zeichnete Radiolarien, das sind winzige, im Meer lebende Einzeller, die nur unter dem Mikroskop zu sehen sind.

Wie kommt es, dass wir in diesen „Kunstformen der Natur“ (Haeckel) Schönes zu erkennen glauben? Dazu ein kleiner Exkurs zu Kant. In seiner „Kritik der Urteilskraft“ hat er das, was das „Schöne“ ausmacht, präzise auf den Punkt gebracht. Wenn wir einen Gegenstand als „schön“ beurteilen, so Kant, dann empfinden wir ein Lustgefühl, das aber „ohne alles Interesse“ ist, d. h. der Gegenstand rührt uns allein von seiner Form her an: alles an ihm scheint zweckmäßig-stimmig proportioniert zu sein, ohne dass es sich das unseren, ihm äußerlichen Zwecken fügen würde (Kant: „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“).

Ferner gehört zur Charakteristik des Schönen, dass wir die Wohlproportioniertheit intuitiv erfassen, d. h. durch unmittelbare Anschauung, ohne den Umweg über Verstandesbegriffe und wortreiche Erklärungen, die es nur zerstören würden (Kant: der Gegenstand gefällt „ohne Begriff“).

Ein schöner Gegenstand, so Kant, versetzt Einbildungskraft und Verstand in den Zustand eines „freien Spiels“, bis beide schließlich spontan „übereinstimmen“ – erkennbar an dem damit verbundenen Lustgefühl. „Wir weilen bei der Betrachtung des Schönen, weil diese Betrachtung sich selbst stärkt und reproduziert.“ Und schließlich: die Erkenntnis lässt sich Anderen unmittelbar mitteilen, d. h. es braucht dazu keine Beweise oder Argumente; man glaubt Grund zu haben, seine persönliche Erkenntnis (nämlich dass dieser Gegenstand schön ist), auch jedem Anderen unterstellen zu dürfen (wobei man in der Realität über Geschmack dann allerdings durchaus auch streiten kann und muss).

Ob wir das Prinzip „lebendige Kohärenz“ nun in Worten formulieren oder in Bildern: das „Wunder“ ist damit noch nicht erklärt. Der Versuch, es zu erklären und zu verstehen, ist legitim. Nur: man sollte sich dabei vor Kurz-Schlüssen hüten. Einen solchen, in seinen Konsequenzen nicht ungefährlichen denkerischen Kurz-Schluss bildet der heute populäre Mythos, es seien „die Gene“, „die Hormone“, „das Gehirn“, was diese erstaunlichen Leistungen vollbringt. Dahinter steht die alte, bis heute noch nicht überwundene Descartsche Idee vom Körper als Maschine.

In Wirklichkeit ist aber der Organismus (inklusive Gehirn und Nervensystem) nichts ohne die aktive, lebendige Tätigkeit der Hände, der Füße usw., die ihn erst aktiviert, gestaltet und nährt. Er ist obendrein nichts ohne die „Augen“, die uns Kultur und Sprache verleihen. Und schließlich: er ist nichts ohne den Tanz mit einem physischen Gegenüber, einem Alter Ego, auf das wir uns nolens volens einlassen müssen.

Wenn wir zum Quellort menschlichen Geistes vorstoßen wollen, müssen wir also noch etwas tiefer bohren.

Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?

Hier können Sie den ganzen Artikel herunterladen.

Haben Sie Fragen, Anregungen, Kommentare zu diesem Text?

Schreiben Sie mir per e-mail! Ich freue mich über Ihre Nachricht.

das muster das verbindet

das muster das verbindet